いくつか、ご質問頂きましたので、私も考えてみたいと思います。

皆さんはラケットに、振動止めを付けてますか?

私は昔付けていて、今は付けていません。

もちろん好みで人それぞれですが、今日は両方の視点から考えてみたいと思います。

テニスラケットに振動止めって、必要?不必要?

1.振動止めを付けるメリットは?

文字通り、振動を吸収してくれる。

ガット2本に付ける小さいタイプから、棒状のタイプで8割くらいのガットをカバー出来るものもありますよね。

棒状のタイプは、最近減っているように思いますが・・・。

メリットとして振動を吸収してくれるので、肘への負担が少ないので怪我防止になるし、柔らかい打感になるのも良い。

ちょっとした、おしゃれポイントにもなりますしね。

たくさん打っても、感じる疲労も少なくなるはずです。

2.では、付けないメリットは・・・?

振動止めを付けないメリットは、そのままの打感を感じやすい、という点でしょう。

ラケットとガット、両方の硬さをそのまま腕で感じることが出来る。

だからこそ、しっかり自分で「今日は当たってるな・・・」という感覚が分かるし、逆に当たり損ないもすぐ分かる。

肘への負担は多少あると思いますが、最近のラケットとガットは高性能ですので、そもそもが振動吸収に優れている。

振動止めを付けないことで、しっかり打感を感じられるのはメリットだと思います。

3.オススメは、まずラケットの硬さを知ること

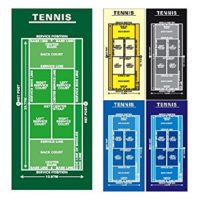

アナタのラケット、ガットは、どんな「硬さ」のスペックでしょうか。

私のお勧めは、「硬いラケットに、硬いガット」の組み合わせなら振動止めを付けた方が良い。

逆にラケットもガットも柔らかいモノを使っているなら、付けなくても良いと思います。

まずは、振動止めを付けないで、生の打感を感じてみましょう。

自分が使っているラケット、ガットについても、「そのままの感じ」って、意外と分からないものですよね。

「このラケットとガットは、硬い?柔らかい?」ということに、興味を持つって大事です。

実力が無いから、関係ない、ではダメ。

しっかりラケットを買った時点で、自分のラケットやガットについて知ることが大事。

今ではネットでも調べられるし、先輩やショップの店員さんに聞くこともできますしね。

まずはベースとなるラケット、ガットについて自分で考えるて知ること、が大事です。